Veille |

Nouvelle directive qualité de l’air de l’UE : quelles avancées ?

Un accord vient d’être conclu, le 20 février, sur la révision de la directive qualité de l’air entre les différentes institutions européennes. Décryptage.

Le 20 février, les différentes institutions de l’Union Européenne se sont accordées sur la nouvelle directive qualité de l’air. (Voir notre article détaillant les divergences entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne.) L’accord doit encore être validé par le Parlement et le Conseil, les Etats auront ensuite 2 ans pour le retranscrire dans leur droit national.

Quels sont les principaux points à retenir ?

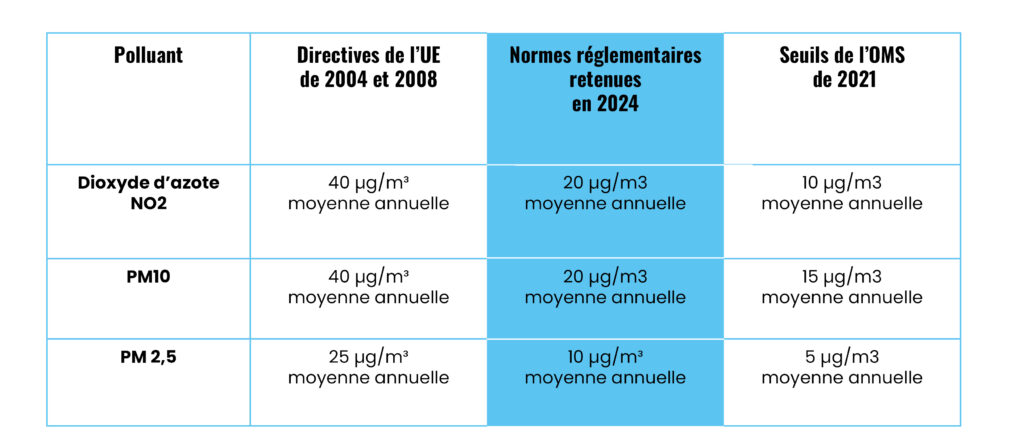

Des normes plus strictes, mais derrière les lignes directrices établies par l’OMS

Alors que les eurodéputés avaient souhaité, en plus des valeurs à atteindre en 2030, fixer l’objectif des lignes OMS en 2035, la dernière mouture de la directive ne vas pas jusque-là. Les valeurs seront revues tous les 5 ans, avec comme objectif final le zéro pollution d’ici 2050.

Les Etats membres ont jusque 2026 pour transcrire ces normes dans le droit national, et jusque 2028 pour établir les feuilles de route pour atteindre les valeurs en 2030.

De nombreuses dérogations en perspective

Les Etats pourront demander un report de l’échéance 2030, de 5 ou 10 ans dans certains cas :

– Jusqu’en 2035 si les projections montrent que les valeurs limites ne peuvent être atteintes ;

– Jusqu’à 10 ans si les topographie et la géographie du pays peuvent contraindre les résultats de l’action publique, ou s’il est nécessaire de changer une part importante de chauffage domestique pour maintenir la pollution en deçà des seuils. Il reste cependant un flou sur la signification de ce que représente « une part importante » d’appareils. En effet, la récente étude d’Air Parif sur les efforts nécessaires pour atteindre les nouvelles valeurs d’ici 2030 en Ile de France, avait établi par exemple qu’il serait nécessaire de remplacer 50% des moyens de chauffage au bois résidentiel de la Région. Peut-on considérer qu’il s’agit-là que d’une part importante et obtenir une dérogation pour la France ?

Quelles actions en justice ?

La Commission et le Parlement souhaitaient que les citoyens, et les ONG (avec possibilité d’actions collectives) puissent saisir en justice des personnes physiques ou morales responsables de ces dépassements de seuils, avec des sanctions financières proportionnelles au chiffre d’affaires ou aux revenus du responsable de l’infraction.

Si le droit des citoyens à demander des compensations en cas d’atteinte à leur santé sera bien présent dans le texte, le droit des ONG à lancer des actions collectives a été abandonné, tout comme la proportionnalité des sanctions au chiffre d’affaires.

Découvrir notre article sur les enjeux des directives européennes en France

L’Alliance propose un décryptage des futures directives européennes qui régiront bientôt le cadre réglementaire national.

Cet article est réservé aux membres de l’Alliance.

L'article est reservé aux membres Se connecter